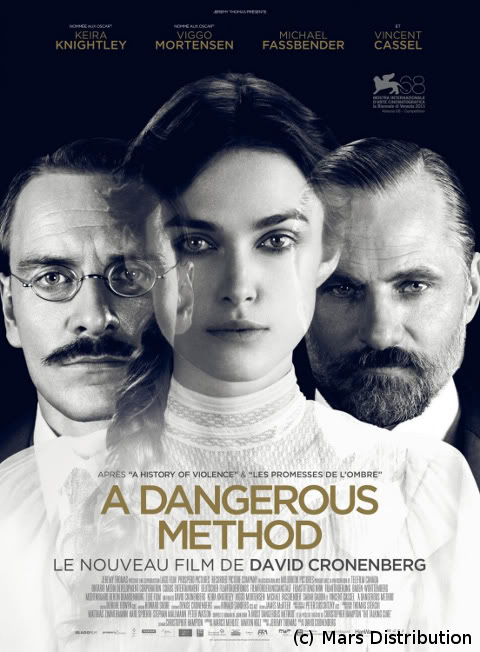

Encore un compte-rendu qui a failli passer à la trappe parce que je ne sais pas par quel bout le prendre. Ce serait simple si A dangerous method n’était que l’histoire de Sigmund Freud et Carl Jung, et que l’histoire était linéaire, donnant un coup de vieux au maître dépassé par son disciple. On admet sans difficulté les limites de la psychanalyse, envisagée par son fondateur comme une science. Intuition de génie, interprétation intelligente, efficacité médicale, oui, sans conteste, mais une science ? Cela me fait penser aux chercheurs littéraires qui ne peuvent se satisfaire de sérieux, de pertinence et de rigueur, et veulent à tout prix que leur travail soit validé par le label « scientifique », comme s’il était synonyme d’ « universitaire ». Les hypothèses de Jung dérangent Freud qui se retranche dans son système, dont la cohérence semble établie pour résister contre la critique davantage que pour répondre aux problèmes que l’on n’avait pas rencontrés lors de son élaboration. Quelque part se fait entendre la petite voix de Rouletabille s’adressant à l’inspecteur Freud Fred Larsen : « C’est un système bien dangereux, M. Fred, bien dangereux pour certains policiers qui consiste de partir de l’idée que l’on se fait de l’assassin pour arriver ensuite aux preuves dont vous avez besoin. »

Pourtant, tout comme l’inspecteur, Freud a ses raisons pour laisser dans l’ombre les pulsions mortifères. Cela pourrait être dangereux. Pour son statut (le docteur qui sait et soigne) mais il le pressent aussi, pour sa personne. Il s’en tient donc au plaisir car le plaisir est scandaleux mais il n’est pas dangereux – tout juste ennuyeux quand on se coltine déjà une famille nombreuse (frustré, le docteur Freud ? – non, il reprendra juste un cigare).

L’homme qui ne cherche que son plaisir, c’est un confrère que Jung reçoit comme patient et qui connaît le contre-transfert comme le corps de ses patientes – en l’absence de celles-ci, l’infirmière fera très bien l’affaire. Il embarrasse parfois d’un enfant mais n’a rien d’un fou furieux. Il dérange pourtant – la société bien-pensante, assurément, mais aussi le docteur qui se met à douter du bienfondé qu’il y a à ne pas suivre aveuglement notre propension au plaisir. Jung est séduit par le discours de son patient mais quelque chose en lui résiste, qui n’est peut-être pas uniquement dû à son éducation dans une certaine société. De fait, le patient disparaît ; il laisse une lettre demandant qu’on le fasse passer pour mort auprès de son père, comme si l’on ne pouvait à la fois être soi et tout au plaisir. Risque de dissolution de la société (tout ces enfants sans père…) et de son identité, qu’il faudrait à chaque fois abandonner : ce n’est plus de plaisir dont on croit entendre parler mais de pulsions.

Jung va faire l’expérience de ce que le désir n’est pas uniquement désir de plaisir. On arrive au cœur du film, à l’intrigue principale dont je n’ai pas encore parlé. Cela peut paraître paradoxal mais les intrigues secondaires sont essentielles car la charge compassionnelle de Jung et l’attente d’une romance par le spectateur sont si fortes qu’elles masquent la nature de la relation qui se développe entre le docteur et sa patiente. Il faudra l’aide de tout ce qui se passe à côté pour mettre progressivement cette histoire centrale de côté.

Sabrina Spielrein est une hystérique comme seul le XIXe siècle a su en produire. Amenée manu militari à l’hôpital, on se dit d’abord que Keira Knightley en fait un peu trop. Pourtant l’acharnement qu’elle met à détruire son image austenienne force l’admiration ; ses tics nerveux et ses grimaces simiesques en font une proie apeurée à défaut de laide. Assis derrière elle (qui ne fait donc face qu’à elle-même), Jung parvient au fil des séances à la traiter, c’est-à-dire d’abord à la traiter en personne saine d’esprit et non en débile mentale. Ce présupposé est radicalement à l’opposé de ce qui finit par me déranger, l’impression que la psychanalyse créé ou du moins maintient la névrose en cherchant toujours à la débusquer. À ce stade, cependant, l’analyse est efficace, elle permet à Jung de remonter à la racine du mal.

Suite à une promenade où il a dépoussiéré de quelques coups de canne le manteau de Sabrina tombé par terre et où celle-ci a brusquement été reprise de panique par ses tics, le docteur fait identifier à sa patiente l’origine de ses symptôme : enfant, elle était enfermée dans une petite pièce pour être battue par son père et c’est honteuse qu’elle a découvert le plaisir – ou plus exactement l’excitation puisque c’était loin d’être une partie de plaisir. La perversité qui vide les mots de leur sens (plaisir, souffrance ou excitation ?) et transforme le soulagement de la masturbation en automutilation honteuse nous laisse loin de la fessée rousseauiste. L’excitation est déjà un mécanisme fondamentalement étrange, réglé de façon arbitraire (pourquoi l’excitation se déclenche-t-elle face à une femme et pas un oiseau ou autre chose, après tout, se demande Kundera) mais si en plus cet arbitraire est déréglé, on n’est pas sorti d’affaire. Toute la sexualité de la jeune femme (vierge) s’est construite sur cette association du plaisir à la douleur et l’humiliation et le partage entre le normal et le pathologique s’avère plus difficile à opérer qu’on ne l’aurait cru. En témoigne ce geste que Sabrina ne cesse de faire, poing glissé entre les cuisses serrées, et que je ne comprends que lorsqu’elle avoue son excitation : j’aurais pourtant dû le reconnaître, c’est peu ou prou celui par lequel commence le pas de deux final du Parc de Preljocaj. Mais quelle ressemblance quand dans un cas le corps se rétracte et de raidit tandis que, dans l’autre, il se relâche et s’abandonne ?

C’est devant cette ambiguïté qui se propage à tout ce qui entoure Sabrina, Jung et Freud, cette ambiguïté plus proche de la confusion que de l’érotisme, que j’ai failli renoncer à entreprendre une critique (analyse serait malvenue, je suis totalement novice en la matière). Je ne sais pas si c’est une étrangeté mais elle est sans conteste inquiétante. Je me suis retrouvée à être toujours d’accord avec celui qui venait de parler le dernier ; cela avait moins à voir avec une quelconque dialectique qu’avec le manque de discernement qui faisait qu’enfant, je ne comprenais pas que la personne qu’on critiquait, à juste titre pensé-je, puisse être celle que j’avais à tout aussi juste titre bien jugée. Je voyais bien qu’aucun élément n’était faux sans comprendre que la vérité ne se trouvait qu’en les tenant ensemble ni imaginer qu’elle résidait précisément dans la résolution de la contradiction. Mais Jung en bave, à essayer de concilier ses vues sur Sabrina avec celles de Freud.

Ensemble (car pour porter plus loin la confusion entre analyste et analysé, la jeune femme se pique elle aussi de psychanalyse), Jung et Sabrina vont (se) chercher jusqu’à se perdre (dans une relation adultère, la femme de Jung étant enceinte de son amour). Ce dont ils ont l’intuition aboutit à une hypothèse radicalement opposée à celle de Freud : le désir ne serait pas une tendance vers le plaisir mais une pulsion de destruction. Et de vérifier cela par les travaux pratiques qui s’imposent, une petite séance de sadomasochisme.

On ne voit pas grand-chose mais ce n’est pas fausse pudeur si la caméra filme la scène par le biais d’un miroir. Sabrina, attachée (pour ne pas s’égarer ?), vient y chercher son reflet comme pour se retrouver, trouver dans son image l’occasion de se ressaisir, de se fondre avec cette image et non avec l’homme qui s’oublie avec elle.

J’ai été frappée par cette idée que la fusion, qu’on associe souvent à la création (un enfant, dans le cas des corps qui s’étreignent), soit aussi et avant tout une destruction. Ce qui explique pourquoi on a sacrément intérêt à faire attention avec qui (et non à qui) l’on s’abandonne – après la bien dénommée petite mort, il faut une personne de confiance pour nous ramener à nous. En l’occurrence, Sabrina et Jung ont beau être des êtres moraux, ils ne sont pas moralement assez fort pour s’arracher l’un l’autre à cette pulsion de destruction, dont ils ont entrepris ensemble l’exploration. C’est Jung qui va le comprendre et se faire violence pour se détacher de celle à qui il s’est attaché et qui l’entraîne vers les profondeurs. La patiente souffrira une fois encore, une dernière fois, c’est dans son rôle, et cessera enfin d’attendre la guérison de celui qu’elle met en position de la faire souffrir. Pour être guérie, il faut qu’elle cesse de chercher le docteur, comme si la psychanalyse ne guérissait que si l’on en sortait (en sortir, si proche de s’en sortir – preuve que l’analyste n’est pas un magicien, il ne découvre rien mais fait découvrir à l’analysé qu’il guide). Jung, lui, n’en sort pas indemne ; en tant que docteur, il s’est ressaisi, mais il a laissé une part de lui-même dans l’affaire. L’amour qu’il porte à sa femme et à ses enfants n’a jamais cessé d’être sacré pour lui et il est probablement un époux et un père heureux – mais un homme en proie à la dépression. Une méthode dangereuse, vous disait-on.

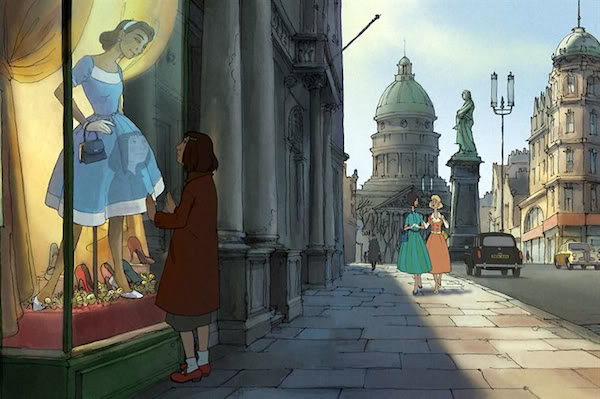

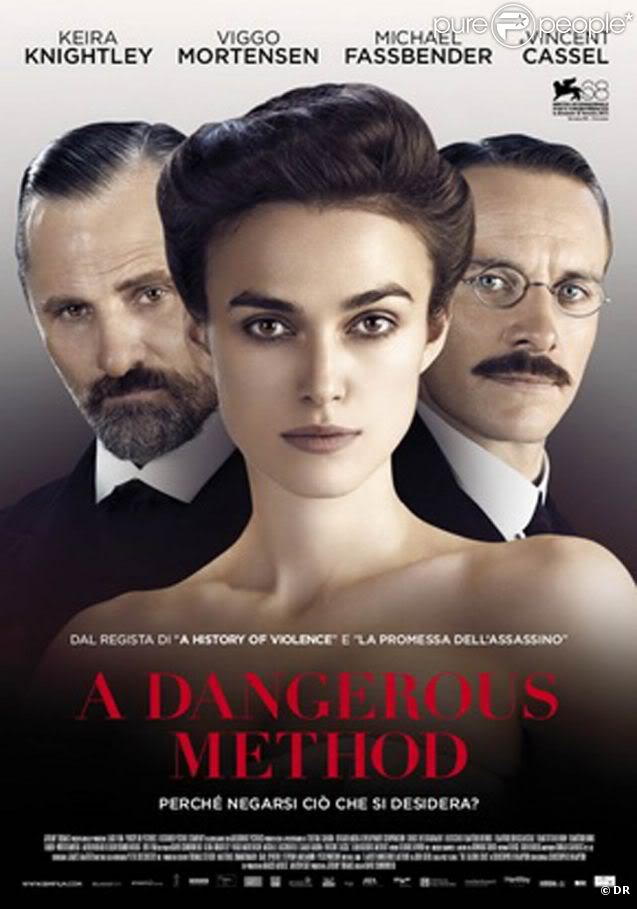

[La confusion des sentiments et des idées s’affiche d’entrée de jeu. Beaucoup plus réussi que la version italienne qui (g)lisse du côté de la simple séduction.]

[Il s’est si bien fondu dans son personnage que je ne me suis rendu compte qu’à la fin que c’était lui. Michel Fassbender, décidément.]