[spoilers, as usual]

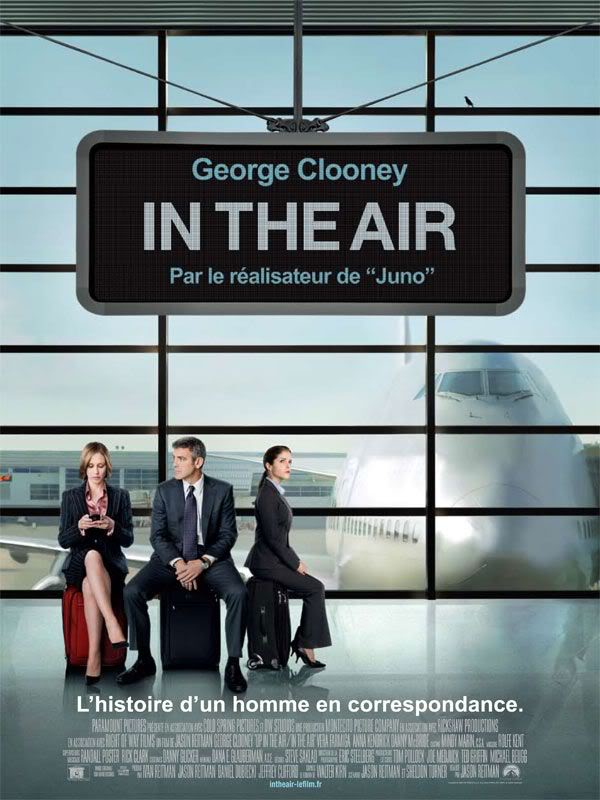

Sans annoncer explicitement la comédie, le titre laissait entendre qu’elle serait légère. Pas inconsistante pour autant, Jason Reitman n’a pas fait de barbe à papa avec les nuages, ni fait boire de café à George Clooney, that was not the time. Il incarne en effet Ryan Bingham, un homme que la critique a un peu vite défini comme cynique d’après son job ingrat pour des boîtes qui l’emploient à licencier leurs employés. Malaussène est-il cynique, je vous le demande ? Vous m’objecterez que Ryan est sûrement moins naïf, mais je vous renverrai à ses conférences de management, où il explique de manière imagée que tout ce qui ne tient pas dans un sac à dos est un fardeau trop lourd à porter. Il n’a pas encore lu Kundera, mais c’est un bouc émissaire qui prend le taureau par les cornes. Plus qu’un self-made man, Ryan est self-sufficient : il sillonne le pays en avion, dort à l’hôtel, roule en voiture de location et n’a besoin de personne – un vrai stoïcien des temps modernes. Son mode de vie lui convient, et ceux qui le disent cynique sont surtout suspects d’être jaloux de son indépendance qu’il a choisie et assume.

Lorsqu’il rencontre une femme, il joue cartes sur table – au sens propre du terme avec Vera Farmiga (splendide Alex Goran, parfait pendant au bel homme qu’est Georges Clooney), femme d’affaire (et affair) dans son genre, qu’il agace et provoque à une bataille de cartes de fidélité en tous genres (la grande ambition de Ryan est d’atteindre les dix millions de miles – objectif qui témoigne d’une grande puérilité en même temps que d’un certain amour du jeu, de la collection belle car inutile). Toute la salle rit d’assister à cette scène de cours atypique, comme, après l’amour, de les voir dans un face à face qui figure la symétrie des têtes dans les cartes à jouer : laptop contre laptop, ils procèdent à la synchronisation de leurs agendas, l’un pourrait bien faire un peu effort et un saut dans la ville d’à-côté, une heure de vol, ce n’est vraiment pas le bout du monde. Toute la salle rit alors et ne trouve rien à redire à ce mode de vie que partagent l’un et l’autre. Willing suspension of disbelief… Natalie Keener (jouée par Anna Kendrick), la jeune femme qui propose une nouvelle méthode de licenciement à distance par ordinateur, et file le parfait amour avec son boyfriend qui remplit toutes les cases du jeune homme bien sous tous rapports n’est alors que la cruche de service, un contrepoint comique au couple libre que forment Ryan et Vera. Presque mariée et larguée par texto : now you feel how it’s like being fired by proxy (en substance – j’ai vu le film il doit y avoir maintenant deux semaines…).

[Natalie, la catastrophe de service, avec sa valise aux roulettes qui grincent]

C’est comique mais pas encore romantique – sexy plutôt, donc pas romantique selon les canons de la comédie romantique. Pour cela, il nous faut un renversement, celui qui peut vous faire dire que l’amour, ça vous change un homme (la femme devient simplement plus niaise, c’est déjà dans sa nature ^^). On en sent les prémisses lorsque Vera déclare aimer les enfants, ce que fuit Ryan (un chiard hurleur dans un avion, c’est l’enfer au ciel). Le turning point, c’est le mariage de la soeur de Ryan, qui a émis le souhait particulièrement kitsch qu’on lui ramène des quatre coins du monde le cliché de leur photo montée sur carton (dégradation du plus poétique nain de jardin d’Amélie Poulain, qui du moins se savait kitsch).

La mariage ne rentre pas dans son cadre de vie, le couple encartonné dépasse même de son sac à dos, c’est dire. Il rechigne à y aller, mais avec Vera, ça passe tellement mieux.

Sur place, c’est lui qui rassure le futur marié pris de panique, et à le voir ensuite en famille et tendrement enlacé à Vera, les bons sentiments du spectateurs reviennent au galop : vous voyez, il s’y laisse prendre, il revient à ses racines, il s’attache, il y prend goût. Voilà que Natalie avait raison, elle était peut-être plus ridiculisée que ridicule, la pauvre. Voilà aussi que Ryan, à qui l’on avait tout passé jusque là, se révèle a posteriori avoir été cynique (qu’on se rassure, on l’apprend au moment où il devient « quelqu’un de bien », on peut continuer à l’approuver, parce que bon, c’est Clooney). Ré-évaluation, les apparences sont trompeuses, on s’était trompé, c’est beau l’amour.

Si le film en restait là, il aurait mérité son étiquette de comédie romantique, mais pas forcément qu’on s’y attarde. Les deux fils de l’intrigue qui reprennent vie sentimentale et vie professionnelle s’équilibrent l’une l’autre. Certes, Natalie n’avait peut-être pas entièrement tort concernant l’attachement (qu’il faudrait encore distinguer de l’engagement-enferrement de la bague au doigt, mais n’en demandons pas trop), mais c’est malgré elle, car il est manifeste, par la modernisation qu’elle met en place dans le système de licenciement à distance qu’elle ne comprend pas grand-chose à la psychologie humaine. Laquelle Ryan maîtrise, même s’il n’est pas forcément sous l’emprise de la compassion (réflexe de survie, aussi). Magnifique (trop) exemple d’un parfait licenciement où le gars, en rogne contre Natalie (vous aurez du temps pour vous accuper de vos enfants), se fait retourner comme une crêpe par Ryan : vous voulez mériter l’admiration de vos enfants, réalisez votre rêve, devenez un grand chef (indice d’inférence dérisoire : option cuisine au bac).

Du grand art de sophiste, mais qui aide certainement davantage les malheureux que les bonnes intentions maladroites de la jeunette. Ryan n’est pas un pur salaud, et Natalie aussi peut être inhumaine. Il n’y a guère que Pascal qui ne soit pas remis en cause : c’est bien par la rectification mutuelle des erreurs qu’on approche de la vérité.

Le professionnel contrebalance le privé, donc, mais surtout le renversement qui conduit chacun à reconnaître ses erreurs est lui-même suivi d’un autre renversement, q

ui ne nous ramène pas pour autant au point de départ (c’est beau comme c’est dialectique, vous ne trouvez pas, tout ce travail du négatif…) – même si tous les aéroports et tous les avions se ressemblent, je suis d’accord. Il n’arrive plus rien à Natalie, qui peut se remettre paisiblement de sa rupture et se décoincer un peu. C’est Vera qui est en cause : Ryan découvre qu’elle mène une double vie, entre terre (mari, gosses, maison) et ciel (amant, ordinateur portable, hôtel). Elle tient cet équilibre, et Ryan, à la franchise : l’atterrissage est brutal. Notre amoureux pas si cynique que ça n’est pas tombé sur quelqu’un qui ait le courage de sa cohérence, ni peut-être qui porte le même degré d’attention au bienaimé, s’il est vrai que son absence de lien ne signifie pas absence d’attachement et de considération). Si peu cynique, en réalité, qu’il est même profondément moral. Et si Ryan en a plein le dos de ses conférences et de la métaphore du sac, il ne peut que repartir (up in the air – décoller des étiquettes), fidèle du moins à son choix de vie.

A nouveau dans les airs, sans point d’appui (ni sur le ciel ni sur la terre – après Hegel, je sentais que vous vouliez aussi du Kant), la seule façon de ne pas basculer dans le vide vertigineux (if you haven’t built castles in the air, qui se révèlent souvent n’être que paroles… en l’air) est de continuer sur sa lancée. What else ? Un avion à réaction, pirouettes, cacahuètes…