Pour une critique plus concise, et sans spoilers.

Les critiques étaient partagées : entre subtil et cliché, grande finesse et mouvement univoque, Palpatine et moi nous en sommes remis à notre a priori favorable causé par l’affiche (aux horaires des séances, aussi). Il est vrai que l’histoire n’est pas d’une originalité folle : David, un homme trentenaire séduit Jenny, jeune fille brillante (et belle, évidemment) de seize ans, qui se met à délaisser ses études pour mener la belle vie d’une femme libre mais entretenue (oxymore inside). Le problème n’est pas tant la différence d’âge que le mode de vie : elle s’ennuie dans son existence de jeune fille de bonne famille, installée dans un quartier résidentiel de Londres ; lui, sait vivre sans compter, part en virée à Oxford, en voyage à Paris (où l’on bouffe du fromage et les yeux de l’autre devant un splendide coucher de soleil assorti au verre de vin, il va sans dire).

– Je sais qu’il ne faut pas monter dans la voiture d’un étranger, mais j’ai pitié de votre violon (pluie torrentielle) : mettez-le à l’arrière, vous marcherez à côté.

Curieusement, c’est au début que le film est le plus subtil, lorsqu’il met en balance la monotonie d’une éducation sérieuse laissant peu de place à l’épanouissement, et l’attrait pour une grande liberté d’accès à la culture. Car Jenny n’est pas d’abord séduite par un homme mais par son monde, celui des concerts (autres que celui de l’orchestre de l’école, dont Jenny fait partie pour que les examinateurs des dossiers d’Oxford en déduisent qu’elle sait s’intégrer – logique imparable du père), des sorties, des voyages, un monde qu’elle connaît à travers ses lectures et qui s’incarne alors en un homme. Ce n’est que petit à petit que le sens artistique laisse place au sentiment amoureux, lequel devient ensuite assez fort pour masquer totalement la disparition du premier. Car ce serait plutôt ici que réside la trahison de David ou l’aveuglement de Jenny. Bien sûr, on découvre à la fin que le fiancé est un homme à femmes marié, pourvu d’un gosse ; c’est la fin du film, commode pour mettre en point final qui soit le début d’une nouvelle ph(r)ase pour Jenny. David a beau être escroc et menteur, on ne parvient pas à le faire entrer dans la case du « salaud » de service. On le savait déjà en un sens, puisque Jenny le voit voler un tableau, l’écoute baratiner ses parents : David n’est pas seulement celui qu’il prétendait être – pas seulement, parce que malgré tout, il n’a pas traité Jenny par-dessus la jambe, épris d’elle, respectant la date d’anniversaire qu’elle s’est elle-même fixée jusqu’à laquelle est veut rester vierge (jolie scène où l’on doute qu’« il se contente de regarder » et où l’on a cependant tort de supposer qu’il va profiter de la situation, puisqu’il ne s’approche d’elle que pour remonter ses bretelles de soutien-gorge – comme quoi, le rhabillage peut être aussi sensuel que le traditionnel effeuillage).

Contrairement à ce qu’on pourrait induire de l’épilogue qui, dans sa hâte de mettre un terme à cette histoire, manque de la subtilité qui y avait présidé, l’erreur n’est pas tant d’avoir choisi la voie du mariage contre celle des études (après tout, la diatribe de Jenny contre la vie étriquée et ennuyeuse de sa prof de français ne sonnait-elle pas un peu trop juste pour qu’il n’y ait pas une once de vérité ?) que de s’être leurrée sur la « vraie vie ». Chez David et chez les parents, on retrouve la même métaphore (qui implique néanmoins des choix totalement opposés), celle de l’argent qui ne pousse pas sur les arbres, et une même illusion, celle de la culture ravalée au rang de moyen mais toujours prétendue fin en soi (ou que Jenny perçoit ainsi) : David aime les tableaux plus que la peinture, et le père considère que les études, si jamais elles ne débouchent sur rien, n’en constituent pas moins une dot estimable. Si les études sont un bien, comme nous le serine l’épilogue, voix de la raison et du progrès, il faut savoir en quoi, pour que le « go to Oxford », équivalent de « passe ton bac d’abord », ne soit pas qu’un leurre d’émancipation.

La « vraie vie » ne tolère pas de raccourcis (no shortcuts), Jenny ne coupera pas à son dictionnaire de latin offert en doublet à son anniversaire (ils auraient pu se concerter pour qu’elle ait le thème et la version tout de même ^^), ni à l’effort qui seul la conduira à la maturité – elle le dit elle-même à la fin, « she feels old, but not wise ». Le vécu ne suffit pas à faire l’expérience, encore faut-il en tirer des conclusions. La directrice de l’école avait raison en déniant à Jenny le statut de « ruined woman » que celle-ci propose lorsqu’elle apprend qu’on ne la reprendra pas : she’s not even a woman. Une gamine encore, qui a certes du goût (comme lui fait remarquer l’ami de David), d’emblée attirée par les belles choses, mais manque assurément de discernement concernant celles qui lui conviennent. Le retour près de son professeur de français, chez qui les tableaux que David achetait aux enchères ne sont que des reproductions, signe son départ de chez ceux « who know the price of everything and the value of nothing ».

Une éducation : scolaire (connaissances apprises, qui donnent du goût mais dispensent du jugement), sexuelle (« quand même, tant de chansons, de poèmes… pour une chose si brève »), parentale (austère mais pas très rigoureuse, finalement – Jenny le souligne lorsque son père ne réagit pas à son annonce de fiançailles : « isn’t it the moment you’re supposed to say ‘and Oxford ?’ ? ») ; une éducation à refaire ? – en partie en la faisant, sous le mode de l’expéri

ence vécue, s’il est vrai qu’une éducation est tout un apprentissage (l’école de la vie, comme on dit, dont David reconnaît n’être pas le meilleur élève – statut que ne mérite pas non plus immédiatement Jenny de ce qu’elle est une élève brillante).

On fume beaucoup, c’est chic – en français dans le texte.

Très fin ou trop lisse, alors ? Le film est l’un ou l’autre selon que l’on s’attache aux mouvements intérieurs des personnages (qui n’ont rien d’un balancement univoque entre raison et sentiment) ou que l’on s’attarde sur le cadre dans lequel ils sont développés (celui-ci étant justifié par ceux-là). Après tout, on n’a pas grand-chose à faire que David soit marié, l’important étant que la précision précipite la fin sans entraîner la chute de Jenny. Le choix, bien qu’ayant été effectué n’est pas irrémédiable, et se borne à ne devoir rester qu’une erreur de jeunesse – la ligne entre expérience et vie gâchée est bien mince, une éducation s’y tient tout entière. Peut-être le film garde-t-il l’équilibre parce qu’il est drôle sans pour autant que quiconque n’y fasse de l’humour. Pas de traits d’esprit, on souligne plutôt d’un bon sens commun les travers des uns et les mauvaises bonnes intentions des autres. Comme celles de David qui ne trouve rien de mieux que de se dénommer « patapouf » (l’onomatopée anglaise est plus formidable encore) pour mettre à l’aise sa Minnie, sa petite souris (forcément, avec Palpatine, on n’a pas pu s’empêcher d’exploser de rire – je tiens à préciser que le parallélisme de la souris n’entraîne en aucune façon celui du « patapouf » – Peter Sarsgaard perd de son charme quand on le voit le bide velu à l’air). Face à cela, des sarcasmes salvateurs, assénés avec classe par Carey Mulligan, qui, pour être comme Ellen Page dans Juno bien plus âgée que son personnage, n’en est que plus crédible – il doit être plus facile de révéler au moment propice une maturité dissimulée sous des traits juvéniles que de la faire jouer par une gamine qui fait plus que son âge.

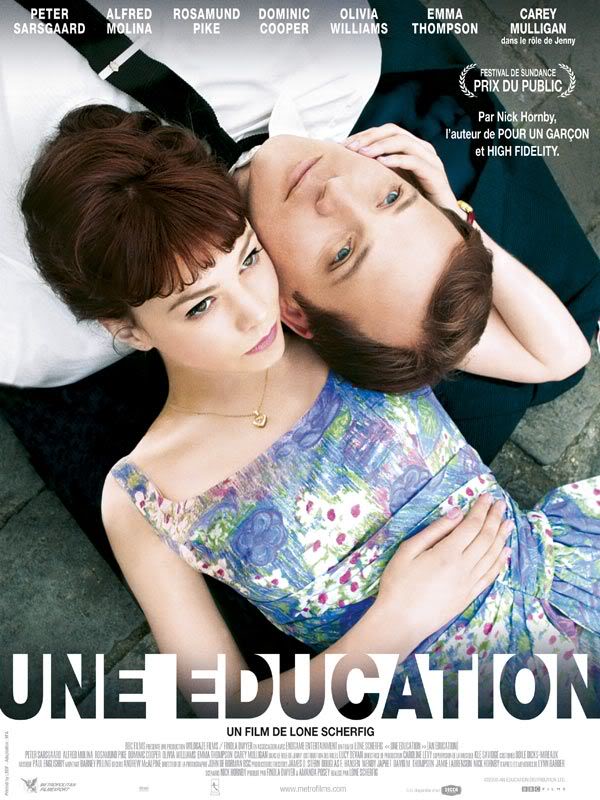

Ni femme, ni enfant, Jenny est peut-être les deux à la fois, une tête, comme sur les cartes à jouer. Aussi réversible que le jugement que l’on peut porter sur David. Têtes bêches sur l’affiche. Jouer à être grand ou cartes sur table, le film entier est terrain de jeu pour le spectateur qui préfère la chasse à la prise.