Force est de constater que je n’ai pas vraiment été dans le mood chroniquettes pendant le trimestre de rentrée, alors voici quelques paragraphes à la place de celles que je n’ai pas écrites…

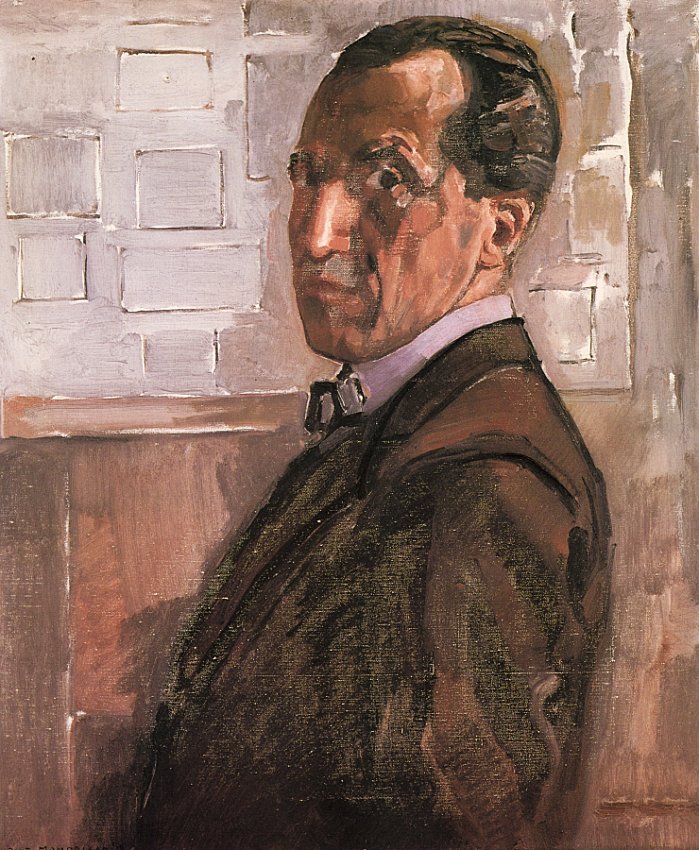

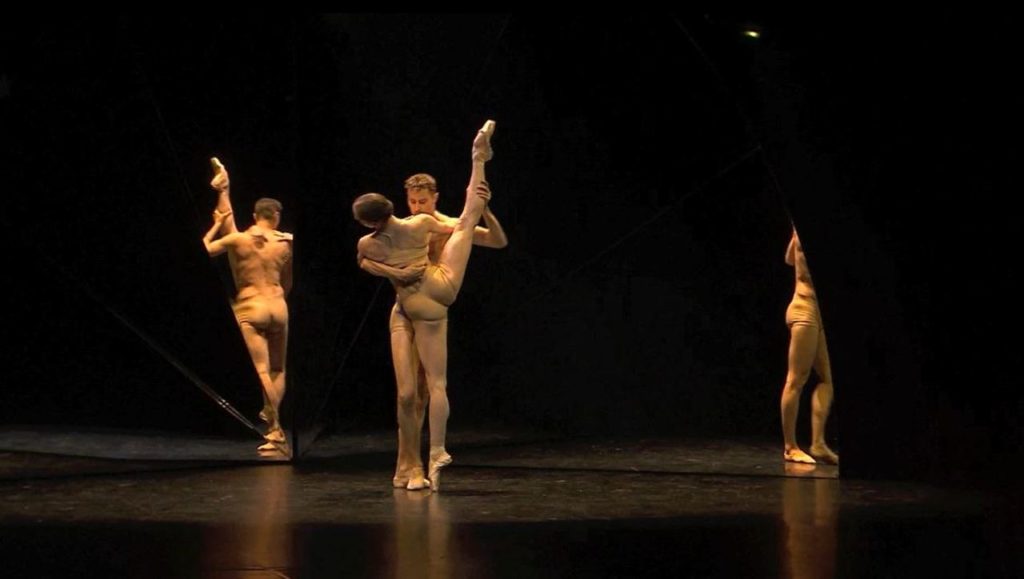

[Danse] Tree of codes, de Wayne McGregor

à Bastille en juillet (oui, ça remonte – la flemme de fin d’année sans doute)

Place achetée à l’arrache, interdiction de se replacer malgré les nombreuses places libres du balcon : on repart en galerie alors que le spectacle a déjà commencé et ne profitons guère des jolies lumières-lucioles animées par les danseurs enguirlandés. Pour la suite, c’est du McGregor : des mouvements agités qui jamais ne se soucient d’entrer en résonance avec la musique – lorsque cela arrive, comme lors d’un bel adage avec Valentine Colasante, c’est semble-t-il purement fortuit et l’intérêt, soudain ravivé, s’émousse aussi sec. Les danseurs du chorégraphe, mêlés à ceux de l’Opéra et immédiatement reconnaissables à leur physique moins normé, avaient pourtant de quoi fasciner. Dommage.

Mit Palpatine

[Danse] Outwitting the Devil, d’Akram Khan

au théâtre 13e Art en septembre

Les danseurs et la chorégraphie avaient l’air extraordinaires, mais j’ai passé ce qui sera sans doute la pire soirée de la saison à cause de la salle et de sa sonorisation. Le théâtre 13e art, qui vient d’ouvrir juste à côté de chez moi, est une catastrophe : la scène n’est pas surélevée, les premiers rangs sont tous au même niveau, et l’architecte n’a pas eu la présence d’esprit d’installer les sièges en quinconce pour compenser. Pire encore, les sorties sonores ont manifestement été prévues uniquement à côté de la scène, si bien qu’il faut qu’il faut choisir qui sacrifier : les derniers rangs, qui devront tendre l’oreille, ou bien les premiers, qui perdront de l’audition. La régie du théâtre de la Ville, totalement irresponsable, a choisi l’option la plus dangereuse – en connaissance de cause, puisqu’elle a distribué aux spectateurs les plus proches des bouchons d’oreille. Jugée trop loin, je n’y ai pas eu droit ; j’ai donc passé le spectacle tordue, à me boucher les oreilles. Pour vous donner une idée du niveau sonore : j’avais la cage thoracique qui vibrait. Je me demande encore pourquoi je ne suis pas partie ; les quelques personnes qu’il aurait fallu faire lever m’auraient probablement pardonné…

[Concert chorégraphié] La Symphonie fantastique

avec Saburo Teshigawara et Riholo Sato à la Philharmonie, en octobre

Je ne prendrai plus des places à la Philharmonie uniquement parce qu’il y a de la danse. Je ne prendrai plus des places à la Philharmonie uniquement parce qu’il y a de la danse. Je ne prend..

Ou alors, j’arrête les chorégraphes qui ignorent la musique et, loin de la donner à voir, l’utilisent comme fond sonore. Cela vaut pour Wayne McGregor (cf. le haut du billet), mais aussi pour Saburo Teshigawara. Le clou de la soirée n’aura donc pas été la Symphonie fantastique, mais la découverte du compositeur Qigang Chen, dont la pièce Luan Tan formait avec Ma mère l’Oye la première partie de soirée. J’en ai un souvenir qui tintinnabule, clung, zing et coasse ; j’aimerais beaucoup le réentendre (et réussir à écrire quelques mots qui lui rendraient justice).

Mit Palpatine

[Exposition] Charlie Chaplin l’homme-orchestre

à la Philharmonie de Paris, en octobre

Très chouette expo, intelligente, bien pensée et joliment scénographiée. J’ai particulièrement aimé les dispositifs interactifs : la machine à bruitage, qui permet de s’essayer au doublage de film muet en temps réel en actionnant diverses manivelles, et les tablettes où l’on peut choisir à la volée une musique pour accompagner la danse des petits pains, parmi toutes celles envisagées par Charlie Chaplin (la bande-son avait déjà changé entre la première du film et sa commercialisation !). J’ai adoré avoir ainsi un aperçu du processus de création, remonter au moment où le film n’est pas encore l’objet fini, figé, que l’on connaît (mal, j’avoue tout). L’exposition n’est pas encore terminée, vous pouvez y aller jusqu’au 26 janvier !

Mit Palpatine

[Concert] Les Planètes, de Holst,

à la Philharmonie en octobre

Contrairement aux autres manifestations ramassées par la voiture-balai, j’avais très envie d’en écrire une chorniquette pour Les Planètes : pendant le concert, j’essayais d’ordonner mentalement les images et métaphores qui surgissaient, stimulées par les adjectifs accolés aux planètes sur le programme (du pain béni pour les imaginations en goguette). J’essayais d’identifier les idiosyncrasies de chacune et d’imaginer comment, peut-être, je pourrais illustrer chaque morceau, la planète pleine prise dans un dessin au trait qu’elle aurait fait surgir et ordonnerait. Cela aurait été une chroniquette-fleuve en 9 actes (magie de l’histoire, Pluton redevient pour un temps une planète), avec des morceaux de mythologie et de sabres lasers dedans. Et des sirènes célestes, aussi, que je pense un moment synthétisées tant sont surnaturelles ces voix qui s’élèvent de nulle part et flottent là, en pleine beauté (le chœur de jeunes filles, dissimulé à l’arrière de la salle, fait procession pour gagner la scène, et les applaudissements).

Je découvrais Holst, et clairement, c’est du Bruckner en barres à emporter pour le goûter. Un poil trop sucré peut-être pour les nutritionnistes wagnerophiles, mais osef, j’ai kiffé. Palpatine aussi.

[Concert] Britten, Mozart, Pärt et Elgar,

à la Philharmonie

Un concert qui (se) méritait, en temps de grève : aller-retour en vélo depuis la place d’Italie. Beauté des Four Sea Interludes, de Benjamin Britten. Chaleur du Concerto pour clarinette en la majeur de Mozart, avec Paul Meyer à la clarinette : j’ai toujours l’impression de prendre un bain chaud quand j’écoute Mozart, et je suis toujours agréablement surprise par le son de la clarinette quand je la redécouvre en solo (J’ai perdu le dos de ma clarinette : la comptine a ancré en moi l’idée de la clarinette comme un double de la maléfique flûte à bec – un truc enfantin, nasillard et bruyant plus que musical).

Entracte : les places que nous avions squattées sont récupérées par leurs occupants légitimes ; nous reculons et passons la frontière invisible des dix premiers rangs, après lesquels on ne vibre plus à la Philharmonie. Conséquemment, le splendide Cantus in memoriam Benjamin Britten ne prend pas à la gorge – l’émotion est intellectuelle, davantage liée au souvenir d’écoutes précédentes qu’à son existence dans l’instant. Même chose pour les Variations Enigma, auxquelles on prend un plaisir plus policé qu’on l’aurait voulu. Il n’empêche, j’aimerais écrire sur l’amitié comme compose Edward Elgar, avec un mélange de chaleur, d’humour et de… pudeur ? discrétion ? dignité ? que seul un Britannique sait convoquer.

Mit Palpatine