La venue de l’étoile du Mariinski à Versailles était annoncée comme « exceptionnelle ». Le théâtre Montansier aurait pu faire quelques efforts pour l’occasion, comme éviter le très amateur « lecture » ou « pause » qui s’affiche lors de la projection des films, et surtout investir dans une vraie barre de danse mobile, plutôt que de refourguer la vieille barre incurvée qui moisi derrière la scène et sur laquelle on s’échauffait avant chaque examen du conservatoire. La soirée n’en demeure pas moins une exception, tant pour sa programmation dans un mois Molière très théâtral (Versailles, l’un des berceaux de la danse, n’en est pas resté un foyer, tant s’en faut), que pour la ballerine d’exception qui s’y produisait et dont la carte blanche a donné un spectacle bien éloigné de l’esprit de gala.

Nulle démonstration de virtuosité dans cet hommage aux trois grandes ballerines russes que sont Anna Pavlova, Galina Ulanova et Maya Plisetskaya, par ailleurs habile moyen de s’inscrire dans la lignée de ces figures de légende (et commodité pour des changements pas si rapides). Les cinq extraits présentés alternent avec la projection d’images d’archive sur les trois susnommées, petite musique de fond (qui assure la liaison entre les photos mais ne correspond donc pas aux extraits filmés) et commentaire assuré par le directeur du théâtre. Le contraste entre le lyrisme outrancier des aînées et la retenue de l’étoile risque de faire passer sa délicatesse pour de la fadeur, mais a le mérite d’écarter la question de la technique et de se situer dans un autre horizon, celui de l’ « âme » (russe) pour employer les grands mots – parti pris qui rend cohérent le choix des ballets présentés.

J’avais vu moult photos d’Anna Pavlova et Cecchetti, mais jamais le pas de deux lui-même. On a connu Neumeier plus inspiré que pour ce pas d’école où le maître et l’élève se donnent la réplique. C’est évidemment impeccable, des développés assurés à une barre pourtant trop petite, des promenades attitudes si sereines que j’en profite pour regarder la marque de ses pointes aux jumelles (d’après le dessin, je dirais des Bloch – je m’attendais à des Grishko – à moins que je ne confonde ?), des ports de bras léchés… mais ça ne m’enthousiasme pas. J’aimerais bien qu’elle lève les yeux, pour commencer. Le regard baissé fait peut-être belle russe humble et romantique, mais un siècle a passé depuis Pavlova, et je ne suis guère qu’au premier balcon, elle ne risque donc pas l’air ahuri de celle qui veut faire paraître son inspiration, le cou levé, jusqu’au poulailler.

Ma réserve commence à se lever avec le deuxième extrait (indiqué en troisième sur le programme, mais heureusement, l’annonce ne laisse aucun doute), la « danse russe » du Lac des cygnes, dans la chorégraphie de Fokine. Le mouchoir à la main et l’entre-choc des talons me rappellent mes cours de caractère quand j’étais petite ; le résultat n’est pas le même, nul besoin de le préciser, la grande simplicité dans le geste fait ici apparaître une sorte de pureté. Le costume est rutilant, mais la danse dépouillée, le raffinement se trouve à l’opposé de l’ornementation. Rien que le port de bras initial, mouchoir tombant, qui projette l’intention vers le public avant de l’écarter à la seconde, est émouvant.

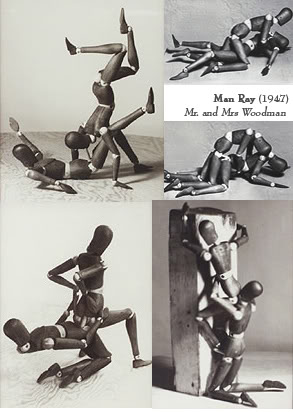

La valse n°7 qui suit, de Chopiniana, me fait enfin comprendre le parti pris du programme et la valeur de la ballerine. Habituellement, je déteste ce mot, « ballerine », tout juste bon à désigner les figurines de boîtes à musique ou les photos de David Hamilton – Chopignagnagna gnan-gnan, quoi. Il n’y en a pourtant pas d’autre dans le contexte russe, ce qu’essayait de montrer le film Ballerina. La danseuse russe est autre chose qu’une interprète qui met son corps au service d’une chorégraphie. J’imagine aisément qu’Ouliana Lopatkina doit exceller dans Giselle : on a peine à croire que son corps soit de chair et de sang ; et il ne vient pas non plus à l’idée de ramener sa finesse à la maigreur d’une fille qui n’a que la peau sur les os. Ce qui est proprement fascinant, c’est qu’il n’y a absolument rien de musculaire dans sa sylphide. Il n’y a pour ainsi dire pas de pas de deux, elle se laisse soulever par son partenaire comme par une bourrasque. Marat Shemiunov n’est d’ailleurs pas beaucoup plus visible qu’un souffle de vent : l’homme porte-manteau est le corrélat de la femme ballerine, qu’on manipule avec précaution, comme un bel objet fragile. Aucun effort, et même, cela va au-delà : le mécanique du corps, des articulations, de l’antagonisme des muscles y est absente, insoupçonnable. Je ne suis pas en train de dire qu’elle est immatérielle ; cela, c’est le rôle qui le veut. Même si son essence se révèle le mieux dans le ballet romantique, c’est toute sa danse qui est ainsi, fluide, insaisissable – oubliable, alors ? L’ambivalence va jusque là, c’est le « presque trop parfait » de Palpatine, la perfection comme ce qui est achevé et déjà passé dans l’instant où on y assiste. Les images d’archive prennent alors tout leur sens, diffusent jusque sur scène leur parfum nostalgique, qui existe déjà dans l’instant de la représentation vivante, parce qu’il tient désormais moins au passé qu’au parfait.

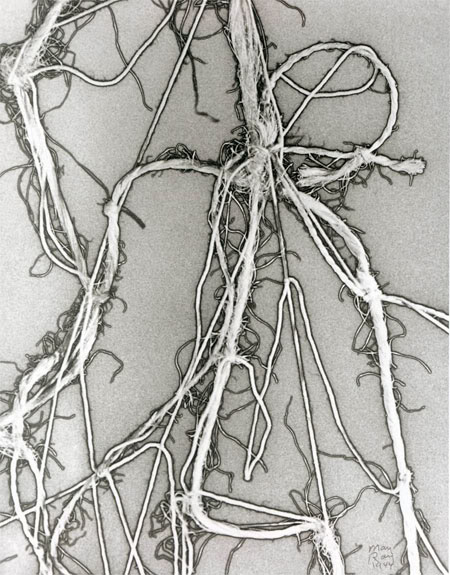

Le plus beau moment de la soirée tient en grande partie à la chorégraphie de Roland Petit. La Rose malade, sur une musique de Mahler, constitue un parfait écrin pour notre ballerine ainsi que pour notre danseur, une fois n’est pas coutume. Contrairement au cyclo vert au goût douteux lors de la danse russe, l’éclairage futuriste rose solarisé possède quelque utilité sinon beauté, et nous emmène bien loin d’un quelconque spectre un peu fané. Pied en sixième, montée sur pointes, genoux pliés qui replacent les jambes en cinquième – pas qui propage une onde de choc dans le corps, et qui me rappelle un instant Abbagnatto dans l’Arlésienne. Rien à voir pourtant : chaque mouvement est une éclosion. Les jambes sont comme une extension du tutu, le geste est délié, les poignets, pour être souvent cassés, ne brisent pas pour autant la ligne souple des bras, à peine dirigés, qui retombent avec la légèreté et le retard d’un voile de soie – l’image même de la comparaison donnée par mon professeur de danse. C’est délicat. Jusqu’au doigt qui effleure l’atmosphère saturée de la scène.

Dégagé des contraintes du mouvement, le corps s’absente et pourtant l’érotisme qu’on associe souvent au ballet classique (mais que je perçois souvent davantage dans le ballet contemporain) est à l’évidence plus que jamais présent. Le corps ne s’exhibe pas volontairement par la puissance musculaire ou la nervosité de son énergie (à cet instant, c’est à se demander si la danseuse est capable du moindre mouvement incisif) ; la sensualité se trouve toute entière dans le regard, et plus qu’un objet fragile, la ballerine devient une pâte malléable que modèlent les fantasmes du spectateur. Elle file entre les doigts de son partenaire comme une coulée de lave (rose, certes). A chaque fois qu’il la saisit, c’est qu’elle est sous son emprise, pas entre ses mains ; les appuis des portés deviennent des caresses, l’évidence s’impose lorsqu’après l’avoir élevée toute droite, le danseur l’enserre d’une bras puis de l’autre à me

sure pour la ramener au sol et à lui – pas à elle, puisque la rose malade meurt.

Heureusement sur scène, on ressuscite rapidement, ce qui est très pratique lorsqu’il faut mourir à nouveau cinq minutes plus tard, le temps que la rose se soit métamorphosée en cygne. La Mort du cygne est loin de figurer parmi mes solos préférés, mais il faut reconnaître qu’Ouliana Lopatkina l’interprète admirablement (surtout après avoir vu les battements de bras de la Pavlova sur le point de se noyer). En mémoire, la main abandonnée sur le haut du tutu plateau au bout du bras replié dans le dos lorsqu’elle se détourne, ou plutôt essaye de se détourner d’une main invisible qui semble alors la contraindre. Le rond de jambe un genou à terre. Et les dernières secousses involontaires avant que le corps mort ne se détende. Les applaudissements n’en finissent pas, alors, comme pour illustrer l’affirmation que l’interprétation de la Mort du cygne n’est jamais identique, y compris pour une même danseuse, l’étoile accepte de mourir une nouvelle fois, dont je retiens l’affaissement du buste qui entraîne en avant la tête et les bras, alors qu’elle piétine (frémit) en quatrième. Pour le cou, c’est bien un cygne.

Son salut, alors… avant de plonger en révérence, elle fait ce même port de bras que dans la danse russe, morte de fatigue ou d’autre chose, incapable de sourire, épuisée vraiment par le spectateur, fragile, peut-être, belle. On ne sait pas encore à quoi s’en tenir tant qu’on n’a pas vu un danseur saluer. Là, c’est fait.

Mais. Il n’empêche, c’était court, on reste sur sa faim. On aurait gagné à des extraits plus longs, non pas tant en proportion durée du spectacle/prix de la place, que dans l’appréciation des extraits dans le style desquels il faut le temps de s’immerger (d’où les premières véritables acclamations après la Rose malade).